«当記事には、広告を含む可能性があります。»

こんにちは!ブログにお越しいただきありがとうございます😊

小学6年生の息子(さめくん)と小学5年生の娘(くまちゃん)を育てている、ごく普通の40代主婦です。

いよいよ今年も夏が近づき、小学6年生の長男は中学受験に向けてラストスパートの時期に突入しました。小学5年生の長女も、お兄ちゃんの姿を見て、少しずつ「勉強」への意識が高まっているようです。

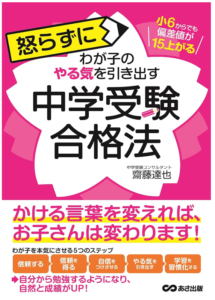

でも、中学受験を経験されたご家庭ならきっと共感してくれると思うのですが、「勉強しなさい!」って言っても、なかなか素直に聞いてくれないことってありますよね。むしろ、言えば言うほどやる気がなくなっちゃうような気がして、私も日々頭を抱えています。

今日は、そんな我が家の悩みと、どうすれば子供が自ら勉強に取り組むようになるのか、一緒に考えていきたいと思います。

「勉強しなさい!」はなぜ逆効果?

私もついつい言ってしまう「勉強しなさい!」。でも、これって本当に逆効果なんですよね。

「やろうと思ってたのに!」 「今からやるところだったのに!」

なんて言われて、こっちがイラッとしちゃうこと、しょっちゅうです。

子供からすると、親に「やらされている」という感覚が生まれてしまいます。勉強って本来、自分のためにするものなのに、親に言われて仕方なくやる、という気持ちになってしまうと、本当に身につかないんですよね。

それに、親に言われることで、せっかく芽生えかけた「自分でやろう」という気持ちの芽を摘んでしまう可能性もあります。これでは本末転倒ですよね。

じゃあ、どうすればいいの?

では、親が「勉強しなさい!」と言わずに、どうやって子供のやる気を引き出せばいいのでしょうか?

我が家で試行錯誤していることをいくつかご紹介しますね。

まずは「目標」を明確にする

人が何かを始める時、目標があるかどうかでモチベーションは大きく変わります。勉強も同じです。

- 目の前の目標:

我が家では、まず「4科のまとめ(四谷大塚のテキスト)を終わらせる」という目の前の目標を意識させます。「これをやったら、今日は終わり!」という達成感は、次のやる気につながるようです。 - 受験の目標:

もちろん、長男にとって一番大きな目標は「志望校合格」です。具体的な学校名を意識することで、その学校でどんなことを学びたいのか、どんな学生生活を送りたいのか、具体的に想像させるようにしています。 - 将来の目標:

そして、やっぱりこれが一番大事ですね。最終目標を「志望校合格」にしてしまうと、合格したら目標を失ってしまいます。

長男は「パイロットになりたい!」と言っています。

「パイロットになって、それで終わり?」 「パイロットになって、何をしたいの?」

こんな風に問いかけています。

これはちょっと大げさかもしれませんが、「パイロットになって燃え尽き症候群にならないかな?」なんて、勝手に心配したりもして(笑)。

例えば、「パイロットになって、多くの人を安全に、そして早く目的地まで送り届けたい」という目標があれば、それは「多くの人の役に立ちたい」という大きな目標につながりますよね。そうすると、勉強は「パイロットになるための手段」ではなく、「将来、人の役に立つ自分になるためのステップ」になるはずです。

具体的な将来像を描くことで、今の勉強が「やらされ感」ではなく、「未来の自分への投資」だと思えるようになるかもしれません。

「行動」が「やる気」を引き出すことを伝える

「やる気が出たらやる」ではなく、「やってみたらやる気が出る」という考え方。

脳科学や行動経済学の世界でも、「行動がやる気を引き出す」ということが言われていますよね。

我が家では、「まず5分だけやってみよう」「この1ページだけやってみよう」と声をかけるようにしています。たったそれだけでも、いざ始めてみると集中力が続き、「あれ?意外とできた!」という経験が、次のやる気につながるようです。

最初は重い腰がなかなか上がらなくても、少しでも手をつけてみることで、脳が「よし、やるぞ!」とスイッチが入る感覚を伝えたいと思っています。

現状の課題を「自分で」気づかせる

これが一番難しいのですが、子供自身に「今の自分に何が足りないのか」を気づかせることです。

「ここができていないから、ここを重点的にやろうね」と親が言っても、なかなか響かないものです。

では、どうすれば気づかせることができるのか?

- テストの結果を一緒に振り返る:

ただ「点数が悪かった」と叱るのではなく、「どうしてこの問題が解けなかったと思う?」「どこでつまずいたんだろう?」と、子供と一緒に分析します。 - 間違い直しを徹底する:

- 解きっぱなしにせず、必ず間違い直しをさせます。そして、「これはどうして間違えたの?」「どうすれば正解できたかな?」と問いかけます。

- 過去の自分と比べる:

「前はここまでできていたのに、今回は惜しかったね」など、過去のデータと比較して、成長を促すような声かけも効果的かもしれません。 - 目標とのギャップを認識させる:

志望校の過去問を見せて、「この問題を解くには、今の自分に何が必要だと思う?」と具体的な課題を認識させることもあります。

親が一方的に「こうしなさい」と言うのではなく、子供自身が「あ、ここができていないんだな」「これを頑張らなきゃいけないんだな」と、自分で気づくことができれば、自発的に勉強に取り組むようになるはずです。

まとめ

「勉強しなさい!」と言わずに子供のやる気を引き出すのは、本当に根気のいる作業です。私も毎日悩んで、失敗もたくさんしています。

でも、子供が自ら目標に向かって頑張る姿を見られるのは、親として最高の喜びですよね。

これからも、子供たちの成長を信じて、温かく見守っていきたいと思います。

これからもこのブログでは、中学受験を目指す中での体験記事、他には過去の子どもたちへの教育でこんなことを試して、こんな効果がでたとか失敗したとかなどの体験記事、今まで読んだ教育に関するとても参考になった本の紹介記事などを書いていきたいと思っています。

同じように中学受験を目指すご家族や幼稚園や小学生低学年の子供を持つ親御さんにぜひ読んでもらいたいです。

これからもどうぞよろしくおねがいします。